河泊所遗址位于昆明市晋宁区上蒜镇河泊所村附近,是一处商周至秦汉时期的大型聚落遗址,总面积约12平方公里,主要分布在梁王山、左卫山、金砂山、天女城山、龙潭山围绕滇池形成的相对独立的地理单位内,河泊所村至上蒜一小区域为遗址核心区,面积约3平方公里,是遗址群中文化堆积最厚、遗存最丰富的区域,核心区北侧为出土著名的“滇王之印”的石寨山墓地。遗址所在区域为滇池沿岸的冲积平原,地势平坦开阔,气候温暖湿润。

2014年至2021年,云南省文物考古研究所在遗址9处地点进行了约7000平方米的发掘,清理出大量商周——汉晋时期遗存,辨识出“早滇文化”(时代上早于滇文化,又与滇文化不同的一种考古学文化,暂定名为“早滇文化”)、滇文化、汉文化三种考古学文化。遗址于2019年被公布为全国第八批文物保护单位。2022年12月,河泊所遗址考古新发现入选央视“2022年度国内、国际十大考古新闻”,2023年2月,河泊所遗址入选“中国社会科学院考古学论坛·2022年中国考古新发现”,2023年3月入围“全国十大考古发现”终评。

河道平面位置示意图

2021年至2022年的发掘区位于上蒜第一小学附近,发掘面积共2600平方米,根据相对位置,分为南、北、西三区,其中北区共布设27个探方,实际发掘面积2250平方米,南区布设1个探方,实际发掘面积150平方米,西区布设2个探方,实际发掘面积200平方米。发掘与武汉大学、荆州市文物保护中心、中山大学、云南大学等多家高校和科研机构合作,开展年代学、冶金考古、动植物考古、环境考古和体质人类学等多学科综合研究工作。

通过两年度的发掘,清理出明清和汉晋两个时期的堆积,明清时期遗迹以田块、田埂为主,另有几处灰坑,出土遗物有铁钉、瓷片、铜钱等;汉晋时期遗迹类型多样,出土遗物丰富,是此区域文化堆积中最重要的一个时期,此期清理河道1条,道路1条,沟槽式建筑基址2座,柱洞式房屋基址1座,灰坑375个,沟65条,水井7口,瓮棺13座,墓葬18座,灰烬堆积14处,垫土6处,硬面5处,陶片堆6处,出土有简牍、封泥、大量砖瓦等建筑构件以及铜铁器、玉石器、玻璃制品、煤精制品、骨器、漆木器等。

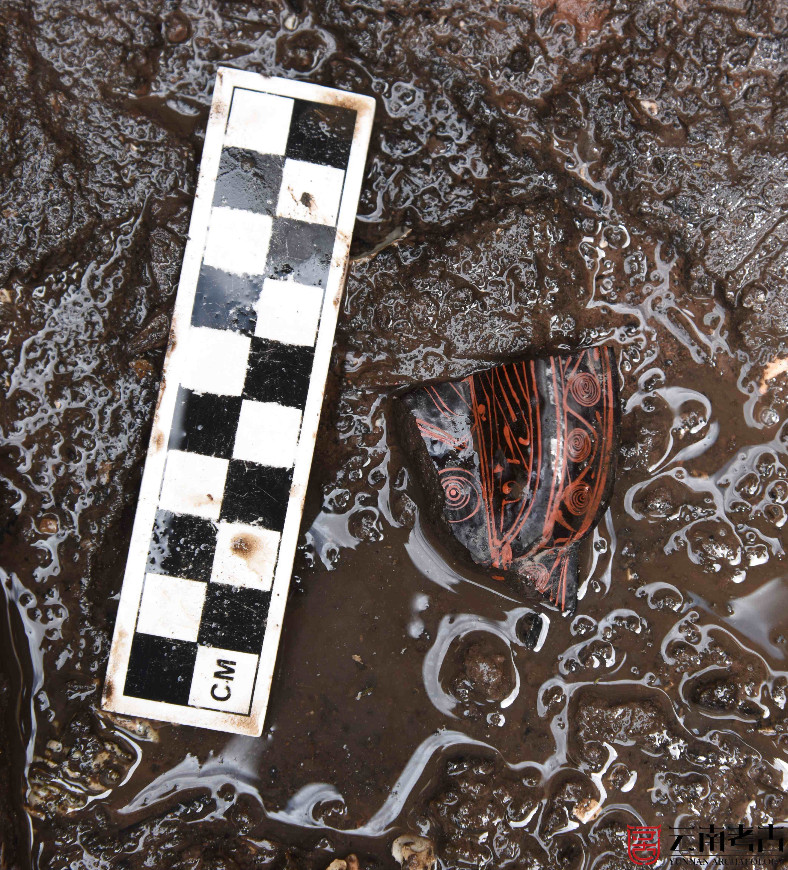

漆器出土场景

河道位于北部发掘区的东北角,编号HD1。开口于第5层下,未完全发掘,发掘部分呈西北-东南走向,边缘曲折。河道内堆积较厚,已揭露部分可分为38层,按照堆积性质的不同分为三类。一为建筑及生活垃圾废弃堆积,堆积内含有大量砖瓦残片、部分陶容器残片、金属器件等,其中瓦片数量最多,还有一定数量的瓦当、石块等;二为灰烬堆积,分布在河道边缘,堆积内炭屑层与红烧土层交错分布,有形状较为规整的炭化木片痕迹,也是封泥分布最集中的地点,故推测此类堆积可能是文书集中销毁形成;三为淤积形成的堆积,较纯净,可分为暗红色、黑色等几类,部分堆积内有木简出土。此外还出土了丰富的铜器、铁器、骨器、陶器、贝币、煤精制品、玉石制品、漆器等遗物。

道路位于北区的中部,呈东西走向,路面由大小不等的绳纹瓦片、碎螺壳及小石子等铺设而成。路面总体宽约12米,南北两侧各被一条沟打破,残存的中间主体部分宽4~5米。主体部分分层明显,为多次铺垫形成。道路尚未全部发掘,仅揭露出路面,路面出土有铜拴、泡钉、盖弓帽、铜箭镞等车马器及兵器。

出土封泥

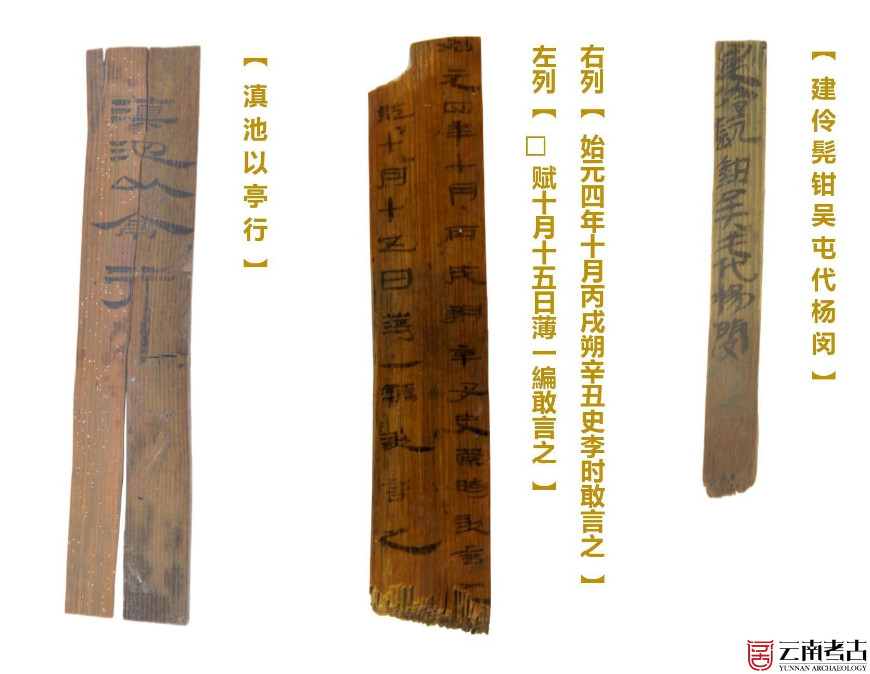

出土简牍

两座沟槽式建筑基址分布在北区南北两侧,均未完全清理,南侧基址揭露较完整,基址沟槽已揭露部分东西长约30米,南北宽约15米,南部延伸至发掘区外,根据揭露部分推测整体平面可能呈方形,深度0~46厘米不等,沟底大部分为圜底,斜弧壁,局部沟底有坚硬烧土堆积,可能起到柱础作用。在沟槽基址南半部分有集中分布的瓦砾及砖块,可能是房屋坍塌之后的遗留,另外有一层碎螺蛳壳堆积,其分布范围与沟槽北半部分一致,厚约3厘米,表面干净平坦,明显是人为铺设,推测可能是建筑的附属设施。

遗址出土遗物中最为瞩目的是简牍和封泥,除此之外,还发现有铜器、铁器、铅/银/锡器、骨贝器、玉石器(包括玉器、石器、玛瑙器、玻璃制品、煤精制品等)、漆木器、陶器等,其中铜器包括铜刀、箭镞、盖弓帽、策、凿、锥、铜钱、钩、泡钉、长钉、顶针、铃、镯、戒指、镜、扣、簪钗、带勾、印章等,铁器包括弹珠、链、耙、钩、钉、箭镞等,铅银锡器包括戒指、镯、梳、鱼钩、泡钉、锭等,玉石器包括石磨、纺轮、镯、石坠、耳珰、环、珠饰、簪、研石、龟形印章等,骨贝器包括骨饰、骨簪、骨环、骨镞、动物形饰品、卜骨、海贝等,漆木器包括木梳、漆耳杯,陶器包括圆陶片、穿孔陶片、弹珠、网坠、纺轮、陶罐、陶碗、陶碟、板瓦、筒瓦、砖块、瓦当等。

封泥共发现800余枚,其中官印封泥有300余枚,主要为益州郡辖县的长官封泥,有县长/令,县丞、县尉等,另外也有少量益州郡及周边郡县长官官印封泥,如益州太守章、犍为太守章等;私印封泥200余枚,包括二字印、四字印、臣妾印等,其中四字印为二字姓名后加“之印”“私印”“信印”“印信”等后缀组成,此类私印数量较多;道教封泥和无字封泥数量较少;另有部分印面只残存少部分,难以辨别印文内容。封泥几乎全部出土与北区河道堆积中,尤其是灰烬堆积中。

出土的玉石器和骨器

北、南、西三区都有简牍出土,但这些简牍出土地点大多未完全发掘,已清理的堆积中,南区H18中出土简牍数量较多,另有部分简牍出土于北区和西区的河道、灰坑及水井中,目前,共清理出带字简牍残片2000余件,不带字简牍残片10000余件,简牍质地基本均为木质,残片居多,部分残片可进行拼合。从缀合、释读成果来看,此批简牍包括文告、往来文书、司法文书、户版、名籍、书信和典籍,涉及政区建置、职官制度、赋役制度、司法制度、民族关系及交通状况。与简牍同出的还有封泥匣、麻绳、有砍削痕迹的木片、自然木块等与简牍制作、组合使用相关的遗物。

此次发现的封泥、简牍、建筑遗存及道路等证据表明,此处很可能就是西汉所置益州郡的郡治所在。“乐”字瓦当、涂朱瓦当以及花纹砖、铺地砖、大型瓦片的发现也表明,该区域存在着较高规格的建筑。

遗址出土封泥和简牍是中国西南地区目前出土数量最大、内容最为丰富的一批汉代文书资料,证实了历史文献记载中关于“西汉置益州郡”、“领二十四县”等历史史实,是中央王朝在云南行使治权的有力证据,也为国家政治体制和地方组织管理的国家架构研究提供了直接的文字资料。从汉代益州郡的设置和滇王的权利职能来看,当地可能存在滇王治理和郡守长官治理的两套行政体系并行的局面。

河泊所遗址历年考古工作成果构建了滇中地区从新石器时代末至秦汉的考古学文化序列,以实物资料的角度揭示了云南地区从多元走向一体、最终融入统一多民族国家的历史发展进程,对凝聚中华民族共同体意识发挥了重要作用。是中华元一体文化的形成和发展在云贵高原的关键材料。