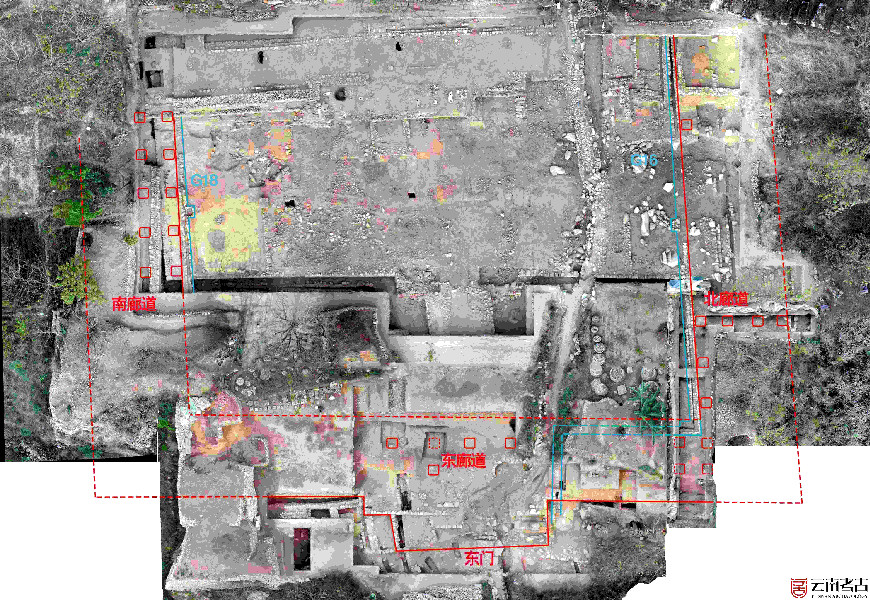

2023年9月至12月,我所联合大理州文物管理所、大理市文物保护管理所继续对太和城遗址进行考古发掘,发掘区位于德化碑西南侧的内城东门区域,发掘面积500平方米。发掘揭露了内城东门及东城墙、八号建筑东门及东廊道,出土瓦当、滴水、有字瓦等标本器物372件,出土瓦片2.12吨。

发掘区远景(由东往西)

发掘区(由南往北)

太和城内城位于德化碑西南侧,依地势坐西向东,平面呈长方形(西北有缺角),东西长230米,南北宽150米。内城城墙宽8米,内外两侧以大石包砌,中间以红褐色粘土夯筑而成,夯面夯窝明显。内城中部分布有七、八、十号三座相互叠压的大型建筑基址。内城东门采用较大的自然石块垒砌为凸出城墙的台阶。门道为殿堂式门道,面阔三间15.8米、进深两间8.5米,磉墩东西间距3.1米,南北间距4.5米。内城东门磉墩均为圆形,坑内层层填充瓦片及夯土,最上层填充石块。内城东门南、北两侧残存墩台痕迹,并在南、北两侧发现有对称分布的排水沟。根据东门南北两侧对称分布的墩台、排水沟来看,内城应存在东向轴线。内城东门以东135米即为草帽街南北干道,东北150米为南诏德化碑,东门往西25米为内城中央十号建筑门道。内城东门及十号建筑均为南诏早期。

八号建筑东半部

八号建筑东门南侧建筑

八号建筑依地势坐西向东,由正殿、南北廊道、东廊及东门围合为独立院落,院落面阔80米,目前已确定进深110米(不含正殿)。八号建筑采用红褐色粘土夯筑台基,以碎瓦及夯土层层交错夯筑填充为磉墩,磉墩均为圆角方形。南北廊道宽10.8米,南北向每排有四个磉墩,中间一间间距较宽,为3.8米,两侧两间间距为3.1米;每排磉墩东西向间距为4.6米。廊道内外两侧均发现有石砌排水沟。天井内排水沟通过暗沟穿过东廊,从门道北侧将水排出院内。

八号建筑东廊叠压于内城东墙之上,系将内城东城墙平整以后修建,沿用内城东城墙东侧台基;东廊南北长80米有19间,东西宽约9.2米,磉墩南北间距4.6米。八号建筑东廊正中为门道,门道也充分利用内城东门,在内城东门基础上增修改建而成,凸出台阶宽21.2米。门道南侧以石块围砌为墩台,墩台内填充石块及夯土,墩台南北宽4米、东西残长4.9米。门道北侧也残留有少量墩台痕迹。门道东侧发现有石铺路面,为东向道路。八号建筑墩台南北两侧发现有两座对称分布的建筑基址,因发掘面积有限,未能完整揭露。八号建筑是目前发现体量最大的建筑,初步判断八号建筑年代为南诏中晚期到大理国早期。

八号建筑东廊磉墩

本次发掘揭露了内城东门及东城墙、八号建筑东门及东廊道,确定了八号建筑晚于内城的地层关系。内城东门南北两侧对称分布有墩台和排水沟,八号建筑东门南北两侧亦发现有对称分布的墩台及建筑。从这些迹象来看,除草帽街南北干道贯穿上城以外,总体坐西向东的太和城应当还存在东向规划轴线,这需要在今后的田野发掘中加以验证。